师从诺奖得主,中国博后一作兼通讯Cell论文,揭开疼痛感受器何以抵抗辣椒素致命伤害 |

|

来源:生物世界 2025-09-01 11:50

这项研究发现了 TRPV1+ 痛觉感受器表达的线粒体电子传递链(ETC)组分的水平低于其他感觉神经元,这使其在钙离子或活性氧过载时具有更强的细胞存活能力。我们知道,吃辣椒会让人产生灼热感,这实际上是一种痛觉。早在 1997 年,加州大学旧金山分校的David Julius教授首次克隆并鉴定了TRPV1受体,并证明了它是人体感知辣椒素和有害高温的受体,这些发现极大地推动了我们对于人类如何感知外界刺激的理解,2021 年,David Julius教授因为这些发现获得了诺贝尔生理学或医学奖。

辣椒素受体TRPV1介导了痛觉感受器(nociceptor)对辣椒素和热刺激的感知,然而,痛觉感受器为何能够承受其他细胞无法承受的这种剧烈刺激?

2025 年 8 月 26 日,诺贝尔奖得主David Julius教授团队(博士后Lin Yuan为第一作者兼共同通讯作者)在国际顶尖学术期刊Cell上发表了题为:Mitochondrial activity tunes nociceptor resilience to excitotoxicity的研究论文。

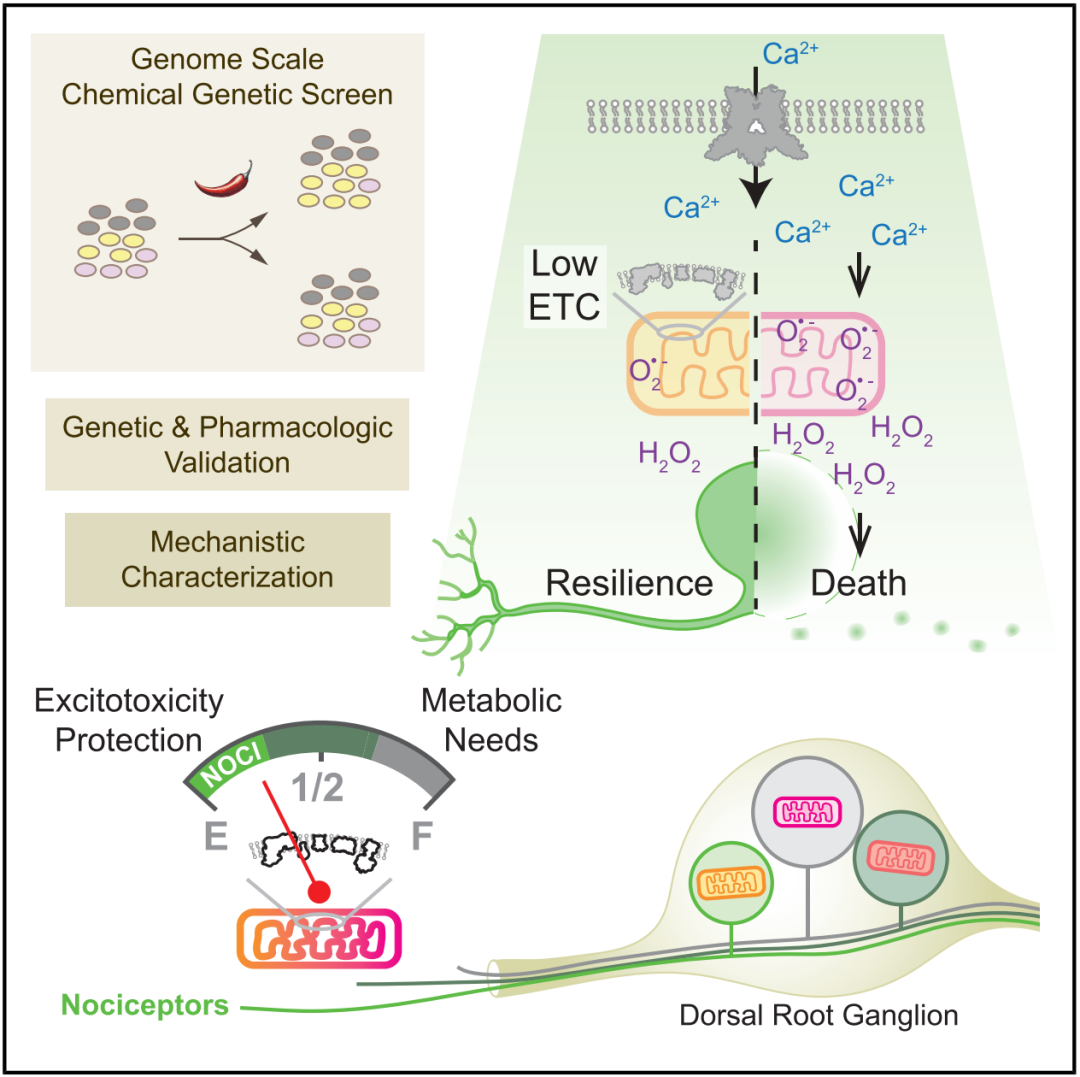

该研究通过全基因组 CRISPRi 筛选,发现了线粒体电子传递链(ETC)组分表达量的降低可通过不同途径减轻钙离子失衡和线粒体活性氧的生成,从而保护细胞免受辣椒素诱导的毒性及其他挑战。相比其他感觉神经元,TRPV1+痛觉感受器维持较低的 ETC 组分表达水平,从而更好地耐受兴奋毒性和氧化应激,这表明 ETC 调控是保护痛觉感受器免受兴奋毒性的一种细胞的内在策略。

这一发现表明,痛觉感受器通过主动削弱自身能量工厂的工作效率(降低线粒体活性),增强对有害化学刺激(例如辣椒素)和热刺激(高温)引起的兴奋毒性和氧化应激的耐受性,从而在这些致命刺激中存活下来。

当辣椒素激活痛觉感受器(nociceptor)上的TRPV1受体时,大量钙离子涌入细胞。在多数细胞中,这种 钙洪水 会引发兴奋毒性(excitotoxicity),导致细胞死亡。

但奇怪的是,痛觉感受器自身却能抵抗这种自杀式激活。为破解这个悖论,研究团队开展了全基因组 CRISPRi 筛选,以揭示影响辣椒素诱发的细胞死亡的关键因子。结果显示,线粒体电子传递链(ETC)的组分最为重要,抑制线粒体电子传递链能够防止辣椒素引起的兴奋毒性,从而提高细胞存活率。

进一步实验揭示,痛觉感受器天生具备线粒体电子传递链(ETC)低表达模式,这通过双通路抵抗兴奋毒性

通路1:减少钙超载,ETC 活性降低 线粒体 NAD⁺/NADH 比值下降 抑制 TRPV1 通道向细胞膜转运 减少钙离子内流。

通路2:抑制致命活性氧,ETC 活性降低 线粒体活性氧(ROS)产生减少 避免氧化应激引发的细胞崩溃。

研究团队进一步验证,使用特异性抑制 ETC 复合体 III 的活性氧产生位点的抑制剂处理神经元后,辣椒素的毒性作用显著降低。

那么,为什么痛觉感受器会选择这种看似 自废武功 的策略呢?

通过比较不同感觉神经元,研究团队发现,痛觉感受器的 ETC 表达量显著低于触觉感受器,基础活性氧水平也更低。痛觉感受器神经元放电频率低,对能量的需求较少,而触觉感受器神经需高频放电,必须维持高 ETC 活性。

该研究团队还发现,这种保护机制具有广谱性,能够抵抗多种兴奋毒性的损伤

致病毒素:葡萄球菌 -毒素(通过在细胞膜打孔引发钙离子内流);

遗传疾病:TRPV4 基因突变导致的腓骨肌萎缩症;

代谢疾病:中的应激;

此外,糖尿病患者的痛觉感受器逐渐丧失 ETC 低表达特征,这可能解释了糖尿病患者的进行性神经损伤的发病机制。

该研究的亮点:

全基因组筛选鉴定出调控兴奋毒性作用的通路;

线粒体电子传递链(ETC)是抵抗兴奋毒性的重要决定因素;

减轻氧化应激和抑制钙离子内流是这种保护机制的基础;

疼痛感受器的 ETC 表达水平较低,对兴奋毒性具有更强的耐受性。

总的来说,这项研究发现了 TRPV1+痛觉感受器表达的线粒体电子传递链(ETC)组分的水平低于其他感觉神经元,这使其在钙离子或活性氧过载时具有更强的细胞存活能力。该研究还表明,抑制 ETC 对多种兴奋性毒性损伤具有保护作用。因此,研究团队提出有氧呼吸的调节有助于痛觉感受器降低损伤及其他有害事件相关的风险。这些有关调控痛觉感受器兴奋毒性的细胞机制的见解,对于理解糖尿病、化疗及其他破坏正常保护性疼痛感知的病症所导致的神经病理学后果具有重要意义。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 【MADI·美械会】日程抢先看!免费门票限时领!评审中心 / 研发企业 / 临床机构齐聚苏州! (2025-10-16)

- 人类皮肤可以产生卵子?!最新Nature子刊:科学家成功将人体皮肤细胞的染色体“减半”,制造出类卵细胞结构 (2025-10-16)

- 面对输赢,男性赢了还想赢,女性赢了却偏向“见好就收”?最新Neuron|原来都是大脑PV神经元在暗中操控! (2025-10-16)

- 《柳叶刀》子刊:戒烟对认知有重要意义!最长18年随访研究显示,戒烟者的长期认知轨迹较吸烟者更好 (2025-10-16)

- 破局之“法”!通过重构宫颈癌供血系统,法米替尼“一箭双雕”,既直接抗癌又协同增效免疫治疗 (2025-10-16)

- Nature Biotechnology:基因“静音”的艺术?不“剪”基因,我们如何实现精准长效的疾病调控 (2025-10-15)

- Cell重磅:人类胚胎干细胞来源的多巴胺能前体细胞,安全有效治疗帕金森病 (2025-10-15)

- Nature:酶功能研究的下一个“利器”!EZSpecificity模型如何重定义酶功能预测的精度边界? (2025-10-15)

- 猪鼻里藏着“抗病毒卫士”!南京农大发现枯草芽孢杆菌 NS12,广谱阻击呼吸道病毒还不易耐药 (2025-10-14)

- Research:肝纤维化有救了?中药成分发现“双面杀手” 精准清除致病细胞 (2025-10-14)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040