细菌巧造人工耳!马竞/张天宇团队突破耳廓畸形修复难题,利用细菌编织人工耳廓支架 |

|

来源:生物世界 2025-05-28 16:37

这项新研究首次将微生物制造技术引入器官再造领域,不仅为众多小耳畸形患者带来曙光,更为复杂组织工程开辟了新思路,或许未来,心脏瓣膜、血管网络都能利用“微生物工厂”进行精准编织。耳朵是人体最精密的三维器官之一,拥有三层结构、数十处的细微凹凸结构。耳廓修复一直是整形外科的 硬骨头 ,主要挑战在于制造一个能够精确复制耳廓复杂三维结构的集成支架。传统方法需要 拆肋骨造耳朵 ,风险高、效果依赖医生手艺。

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院与上海交通大学医学院附属另辟蹊径,让细菌化身 生物3D打印机 ,成功打造出可定制的全结构人工耳廓支架!这一突破,或将改写临床耳廓再造的未来。

该研究以:Guiding Microbial Distribution by Regulating Oxygen Supply for the Fabrication of Integrated Artificial Auricles为题,发表于Advanced Functional Materials期刊,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院马竞、张天宇为论文共同通讯作者。

耳再造的世纪难题:自体移植 VS 人工材料

小耳畸形,是仅次于唇腭裂的第二常见儿童颅面部畸形,在我国,每 1 万名新生儿中,就有 5 人患有小耳畸形,其主要特征为耳廓在形态、大小或结构上存在缺陷,这不仅影响外观,还会导致,进而影响患者的日常生活和社会交流。传统的修复手术需取患者肋软骨雕刻成耳形,但其面临三大痛点:

1、儿童肋骨量不足,需多次手术;

2、雕刻拼接难度大,效果依赖医生经验;

3、术后可能发生感染、支架外露等并发症。

此外,目前已有人工材料用于替代软骨,但需要手工塑形拼接,且存在排异风险。如何制造出既还原耳廓复杂结构,又安全稳定的一体化支架?

研究团队将目光投向了一种 会织布的细菌 Komagataeibacter xylinus,它们能够合成细菌纤维素,这种纤维素具有高纯度、纳米尺度网络结构、优异的生物相容性与可功能化特性。

细菌工厂的魔法:氧气导航的纳米级编织术

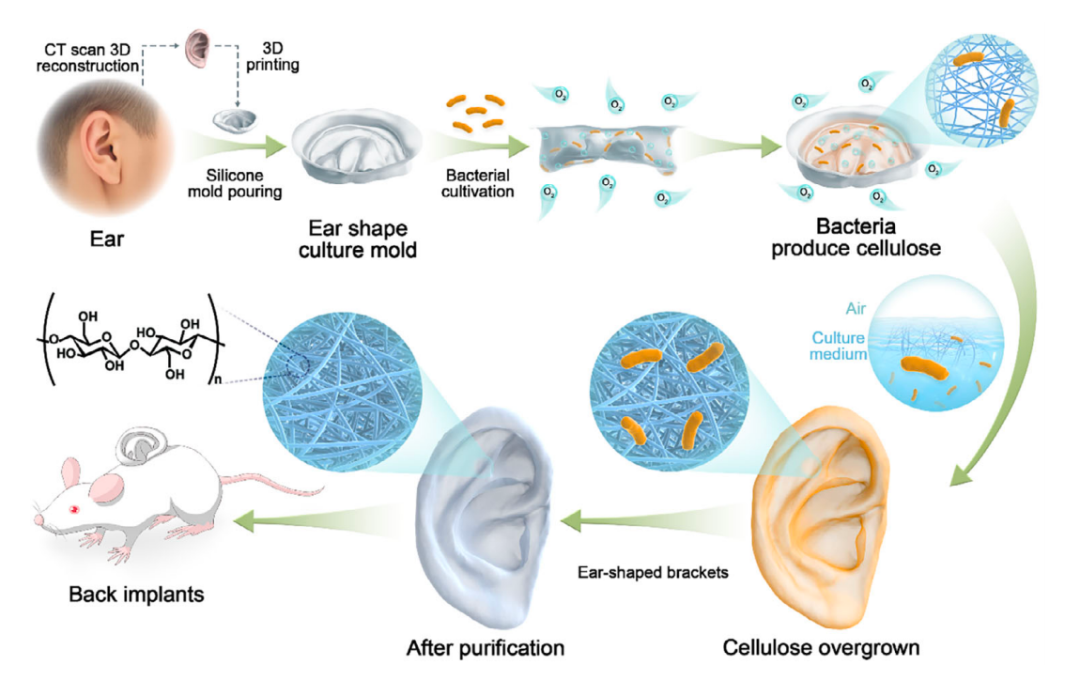

研究团队发现,Komagataeibacter xylinus具有 氧气导航 特性 它们像精准的 3D 打印机,会在富氧区域聚集并分泌纳米纤维素。通过创新设计高透氧硅胶模具,研究团队实现了三大关键控制:

1、精密模具:3D 打印真实耳廓模型 翻模制作超薄( 2mm)透氧硅胶培养舱,每个孔隙都是细菌的 氧气导航 ;

2、动态供氧:对模具透氧度进行梯度设计,引导细菌在三维空间中均匀分布,像编织毛衣般从内到外构建耳廓结构;

3、纳米级精度:细菌分泌的纤维素纤维直径仅 20-100 纳米,交织形成类软骨的网状结构,其力学强度媲美真实耳软骨(弹性模量为 3.89-9.56 MPa)。

利用高透氧硅胶培养模具,引导Komagataeibacter xylinus生成完整的细菌纤维素耳廓支架,以替代传统耳廓支架

黑科技支架的强大性能

经过 21 天的细菌 生物制造 和特殊纯化处理,这些人工耳廓支架展现了惊人特性:

精准复刻:可制备不同尺寸耳廓,完美复现对耳轮、耳甲腔等复杂结构;

超强承托:拉伸强度接近真实软骨,50 天浸泡实验零变形,无需担心术后变形;

永久存留:人体缺乏纤维素酶,支架可在移植后长期稳定存在,避免二次手术;

极致安全:内毒素含量仅 0.06 EU/mL(国际Ⅲ类医疗器械标准 0.25 EU/mL);

细胞友好:软骨细胞/皮肤细胞存活率 >95%,不改变细胞正常功能;

快速融合:大鼠植入 4 周后,新生和胶原纤维完美包绕支架。

此外,该人工耳廓支架临床应用前景巨大,能够个性化定制,通过患者的 CT 数据来 3D 打印模具,实现量耳定制;避免了肋软骨取材,对儿童更友好;压缩后经小切口植入后自动恢复立体形态,实现植入。

从新石器时代中国古人利用酵母菌酿酒,到古埃及人利用霉菌发酵处理伤口,到现代利用基因工程益生菌治疗疾病,人类与微生物的协作不断升级。这项新研究首次将微生物制造技术引入器官再造领域,不仅为众多小耳畸形患者带来曙光,更为复杂组织工程开辟了新思路,或许未来,心脏瓣膜、血管网络都能利用 微生物工厂 进行精准编织。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 牙周炎伴牙龈萎缩:8款医用级修复解决方案权威推荐 (2025-10-23)

- 辽宁:2025年11月1日起全面完成生养津贴发放至团体 (2025-10-23)

- 放射科与分研院联合研究成果发表于Science子刊,为动脉粥样硬化诊疗开辟新路径 (2025-10-23)

- 用药更少、服用更不便:我国幽门螺杆菌根除医治研讨取得新突破 (2025-10-23)

- 醉酒后光止吐没用!GFX 护肝胶囊用实力护肝脏 (2025-10-23)

- Nat Biotechnol:给免疫细胞“写记忆”!科学家发明不伤DNA的基因开关,抗癌能力有望持久升级 (2025-10-23)

- 《神经病学年鉴》:评估一个简单的转身动作,或可提前8.8年预测帕金森病! (2025-10-23)

- 颠覆“一胖毁所有”!最新研究:带这种“肥胖基因”缺陷,胖却血脂低、心血管风险降,大脑才是幕后调度官 (2025-10-22)

- Nat Commun:癌细胞也有“作战指挥室”?科学家用纳米炸弹把它炸了! (2025-10-22)

- Cell:黑色素瘤细胞表面的凹陷是肿瘤杀伤热点 (2025-10-22)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040